放弃留学,毅然北上

1925年9月21日,黄本立出生在中国香港。因父母早逝,他由祖父母抚养长大,曾独自在香港、广西、广东之间辗转求学。1945年,他考取岭南大学物理系,大学期间,他接触到摄影。

临近毕业时黄本立面临两个人生抉择:一边是赴美深造的机会,一边是响应国家到东北“支援建设”召唤。彼时,正值新中国成立初期,百废待兴。东北作为重工业基地,钢铁、冶炼、地质勘探等产业急需光谱分析技术支撑,可以在较短时间内测出各种物质的成分,为科技研究和生产提供便利。

为了国家发展大局,黄本立毅然放弃留学资格,甚至未等补完毕业学分,便带着“国家需要什么,我就做什么”的初心,踏上北上列车,远赴东北支援祖国建设,矢志填补那片技术“空白”。1950 年 ,黄本立来到长春东北科学研究所(中国科学院长春应用化学研究所前身),成为物理研究室一名见习技术员。

废旧仪器中“淘”出突破

那时的长春东北科学研究所,面临着一穷二白的科研条件:无专业设备、无实验室,甚至无现成技术参考。面对这样的环境和条件限制,黄本立并没有懈怠,而是想方设法给自己找“工具”。他在研究所堆放废弃物品的仓库里“淘”到了一台日本人扔下的废旧小型摄谱仪和几盒虽已过期但勉强可用的感光板。他用大学期间学到的光学知识和调试技术将其“变废为宝”,并利用这台修整好的摄谱仪进行样品的定性分析。

这一“变废为宝”的创举,让黄本立完成了电机碳刷子和电解锌等样品的定性分析,也让他从修理机器开始,在光谱研究领域接连取得了很多成果。此后,他又陆续建立了球墨铸铁、黄铜等金属的定量分析方法,为抚顺钢厂研制了中国首台电花激发光源。

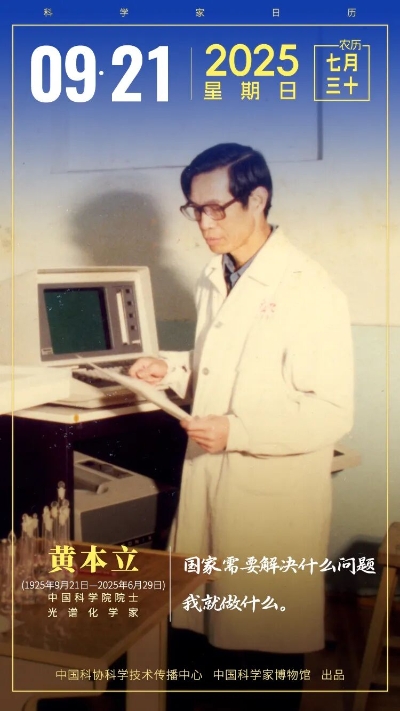

1955年,黄本立院士在中国科学院长春应用化学研究所进行光谱分析实验

来源丨中国科学家博物馆网站

1957年,他提出了新型双电弧光源,该光源可测定包括卤素在内的微量易挥发元素,其相关论文在国内外发表后,多次被引述和采用,被国际著名光谱分析家誉为 “最完善的双电弧光源”。1960年,他又带领团队建成中国首套原子吸收光谱装置,发表国内首批相关论文,推动技术从实验室走向工业应用。

赴厦门支援特区建设

1986年,61岁的黄本立响应国家建设经济特区号召,南下厦门大学白手起家。他向仪器厂商争取退货设备,与企业合作建立联合实验室,带领团队建成国内一流原子光谱实验室,后进一步发展成为“厦门大学现代分析科学教育部重点实验室”,成为我国分析化学领域的重要创新平台。

在厦门大学期间,黄本立也十分注重培育科研新力量,他向教育部申请设立分析化学博士点并获批准,成功吸引3名留美博士进入化学博士后流动站,他们成为我国第一批分析化学博士后。

1986年,黄本立在美国为贝尔德公司培训班讲课

来源丨中国科学家博物馆网站

在我国原子光谱分析领域,黄本立是公认的开拓者、领路人。他在原子发射、原子吸收、原子荧光光谱及等离子体质谱分析的理论和方法等领域取得了系列原创性重大成果,在国内外学术界产生了深远影响。他倡导“理论、应用和仪器装置”三位一体的科研理念,创制国际公认的“最完善的双电弧光源”,成功研制中国首套原子吸收光谱装置、国际首台瞬态脉冲辉光放电质谱仪等,获得国家科技进步奖等奖项和荣誉。

科学家说:

黄本立一生以国家需要为坐标,他常说:“国家需要什么,我就一门心思做好什么。”

在教育岗位上,黄本立十分注重培养学生的开创思维、辩证意识和实践能力,实验为基、论文求真,他说,“不管你在哪里看到什么、听到什么,你都要想方设法验证,包括我讲的课。”可见其一丝不苟之严谨,追求学问之真谛。

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>