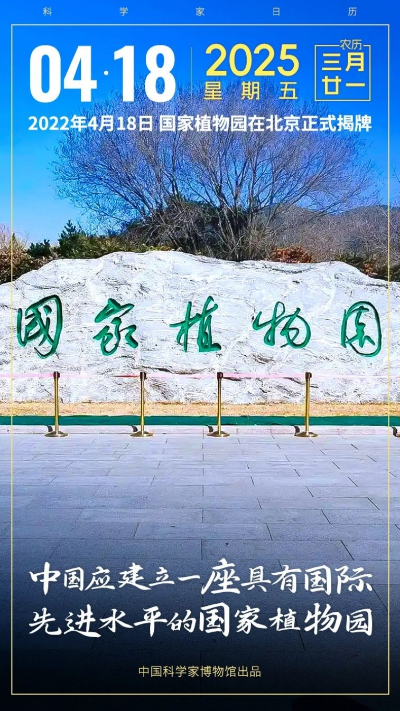

2022年4月18日,春意正浓的北京,香山脚下,国家植物园正式揭牌。这座整合了北京植物园与中国科学院植物研究所资源的国家级科研机构,不仅是中国植物保护事业的新里程碑,更是几代植物学家百年夙愿终成现实的写照。

国家植物园

来源|中国科学院

梦启,奠基者的拓荒史诗

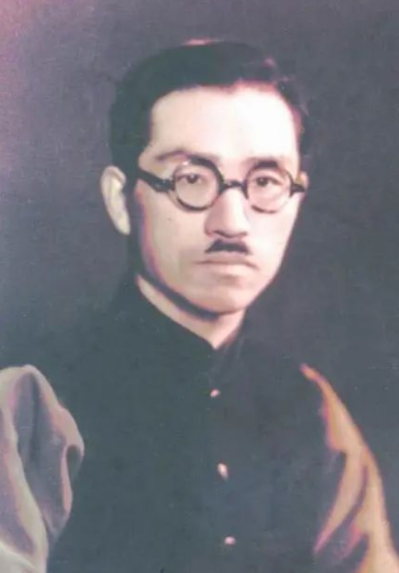

20世纪初,中国在现代植物学还是一片荒原之际,植物学研究的先驱者——胡先骕就已经出发了。

1928年,他创立了北平静生生物调查所,先后带领团队跋涉在崇山峻岭之间,采集了数以万计的植物标本。

胡先骕

来源|南京农业大学

“没有植物园,中国的植物研究就少了根基”这句话成为他毕生的执念。

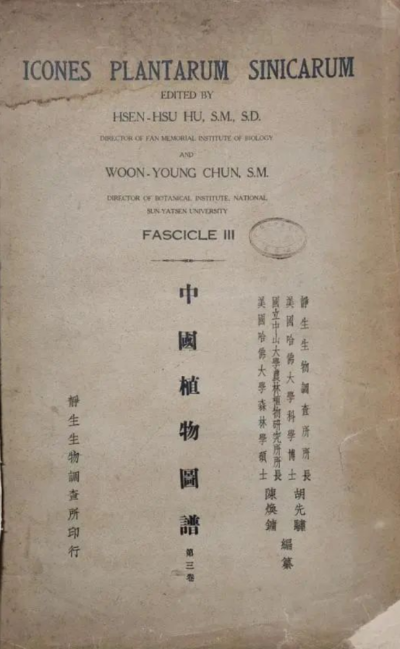

胡先骕参与编纂的《中国植物图谱》(1932年)

来源|南京农业大学

带着这种不破楼兰终不还的信念,他在江西庐山,亲手参与创建了我国最早的现代植物园之一——庐山森林植物园,为国家植物园的构想播下了第一粒种子。

与此同时,在西南边陲的密林深处,一位名叫蔡希陶的青年正冒着生命危险探索着热带植物的奥秘。这位被称为“热带植物猎手”的植物学家,用双脚丈量了云南的每一寸土地。他创建的西双版纳热带植物园,不仅填补了我国热带植物研究的空白,更证明了建立国家级植物园体系的必要性,他为国家植物园的构想播下了第二粒种子。

在云南怒江考察的蔡希陶(左)

来源|北京日报

梦中,承继者的薪火相传

新中国成立后,各行各业欣欣向荣,植物学研究也迎来了新的春天。

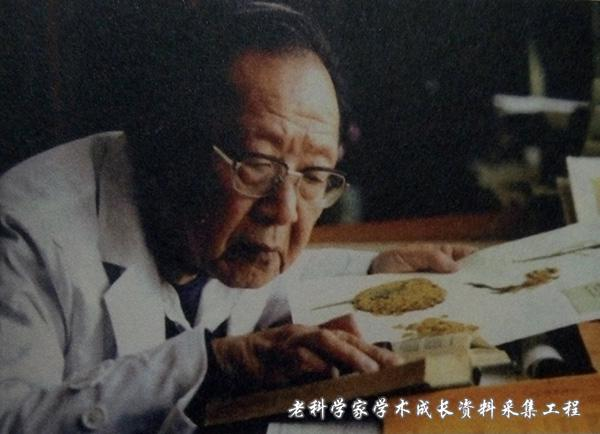

吴征镒,这位后来被称为“中国植物活词典”的科学家,带领团队开始了《中国植物志》这一旷世工程的编纂工作。

植物学的研究并不是空中楼阁,而是需要实打实地接触泥土与深林的实践艺术。为此他在云南的深山里,常常一待就是数月,记录下每一种植物的特征与习性。他提出的中国植物区系划分理论,为国家植物园的规划布局提供了坚实的科学基础,为前人埋下的国家植物园构想种子,浇灌了努力的汗水。

吴征镒

来源|中国科学家博物馆

“中国必须有一个代表国家水平的植物园”,晚年的吴征镒多次这样呼吁。

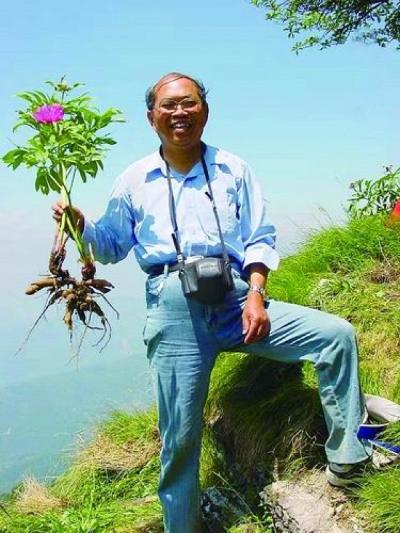

2001年,洪德元在瑞士与意大利交界处考察芍药

来源|中国科学院植物所

以洪德元为代表的新一代科学家,将呼吁转化为实际行动。洪德元不仅继续着植物分类学的研究,更从国家战略高度推动着植物园体系建设。他参与制定的国家植物园建设方案,让百年梦想终于有了实现的可能。这位延续了前人鸿鹄之志的后浪,为国家植物园这颗种子的茁壮成长提供了肥沃的土地。

梦成,新时代的绿色答卷

2021年,国务院的一纸批复让几代科学家的夙愿得以实现。国家植物园的建立,不仅是对胡先骕、蔡希陶等先驱者的告慰,更是对吴征镒、洪德元等承继者最好的致敬。如今,这座现代化的植物园不仅保存着3万余种植物,更成为展示中国生态文明建设成就的重要窗口,每年吸引着数百万国内外的游客前来参观学习。

从战火纷飞的年代到生态文明新时代,一代代植物学家跋山涉水采集标本、呕心沥血著书立说,只为让中国的植物学研究在世界舞台上绽放光芒。

漫步在国家植物园的园区内,每一株珍稀植物都在诉说着一个关于坚守与传承的故事。从胡先骕在战火中保护标本的执着,到蔡希陶在热带雨林中的冒险,从吴征镒伏案编纂《中国植物志》的专注,到洪德元推动国家植物园落地的坚持——他们不在同一个时代,但都为了同一个使命在坚持。这是一部跨越百年的科学传奇,更是一曲永不落幕的生命赞歌。

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>