从零启航:四老擎起中国航天脊梁

新中国的航天事业,诞生于“积贫积弱”的困境中。20世纪50年代,国家经济落后、技术空白,连基本的科研设备都难以配齐。就是在这样的条件下,一批怀揣报国志向的科学家毅然扛起重任。钱学森曾感慨:“中国的科学家聪明得很!而且中国科技人员都是拼命干的,外国人少有像中国人这样拼命干的。”这句话正是“航天四老”的真实写照。

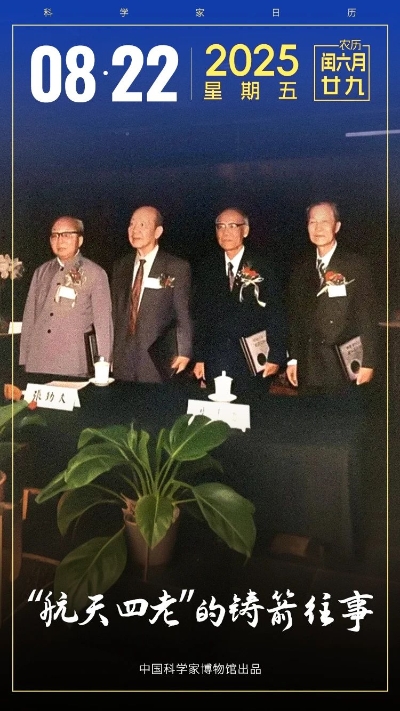

“航天四老” 指的是任新民、黄纬禄、屠守锷、梁守槃四位在中国航天界威望极高的科学家。他们是中国航天事业的开拓者和奠基人,为中国航天事业的发展作出了卓越贡献。随着时间的推移,“航天四老” 这一称呼逐渐在航天人中间流传开来,成为对这四位科学家的尊称。

“航天四老”(左起:屠守锷、梁守槃、任新民、黄纬禄)接受“杰出科学家奖”时的合影

来源 | 中国科学家博物馆

在航天事业发展的初创岁月里,任新民放弃美国的优渥条件毅然回国;屠守锷立下“造自己的武器”的誓言;黄纬禄在英国学成后带着技术图纸踏上归途;梁守槃放弃航空领域的深厚积累转行投身导弹研究。正如“两弹一星”功臣周光召所言:“我们靠的是一种崇高的精神,一种为祖国富强而献身的精神。”航天四老以“干惊天动地事,做隐姓埋名人”的担当,成为中国航天最早的“顶梁柱”。

“航天四老”虽同为航天事业的开拓者,却在不同领域书写了各自的传奇。他们分工协作,共同推动中国航天突破一个又一个技术难关。

任新民:“总总师”的跨越之路

被称为“总总师”的任新民,是中国航天史上“参与项目最多、跨度最广”的科学家。从新中国第一枚液体导弹“东风一号”,到第一颗人造卫星“东方红一号”,再到“长征”系列运载火箭和“神舟”飞船,中国航天的每一个里程碑几乎都有他的身影。88岁高龄时,他仍亲临酒泉发射场,目送“神舟五号”载人飞船升空,只一句“好啊好啊非常好”,道尽一生牵挂。他说自己“一辈子就干了航天一件事”,却用这件事,为中国航天搭建了从近程到远程、从导弹到卫星的完整框架。

1965年5月任新民(左)向刘少奇汇报弹道导弹发动机的研制情况

来源 | 中国科学家博物馆

屠守锷:远程火箭的“掌舵人”

作为火箭总体设计专家,屠守锷的名字与中国远程导弹的突破紧密相连。他主导研制的洲际导弹,让中国拥有了“大国重器”,彻底打破了超级大国的核威慑。从仿制地空导弹起步,他带领团队攻克了火箭总体设计、结构强度等核心技术。20世纪70年代,洲际导弹研制进入关键阶段,他顶着“技术风险”,提出“全系统试车”方案,在荒漠中反复试验。1980年,当中国第一枚远程导弹准确命中万里之外的太平洋预定海域时,这位素来沉稳的科学家忍不住泪流满面——那一刻,中国终于有了“挺直腰杆”的底气。

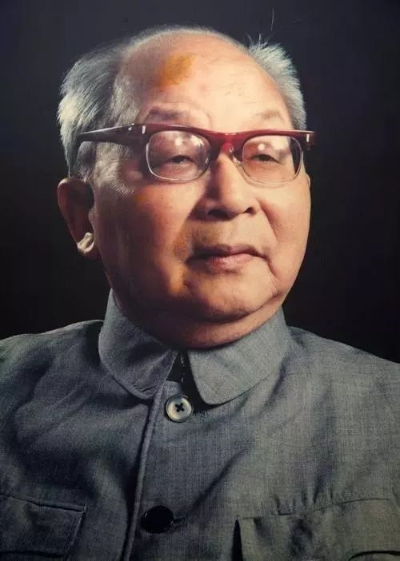

屠守锷

来源 | 央视军事

黄纬禄:“巨浪”腾空的“智多星”

黄纬禄开创了中国固体战略导弹的先河,在没有任何国外资料借鉴的情况下,他带领团队攻克水下发射、固体发动机等“卡脖子”技术,让中国成为世界上少数拥有水下核打击能力的国家。更令人称道的是,黄纬禄创造性提出“一弹两用”理念,让“巨浪一号”潜地导弹与“东风-21”地地导弹共享技术,大幅缩短了研制周期。他曾说:“搞导弹,既要敢想,更要敢干。”这句朴实的话,道出了他突破常规的智慧。

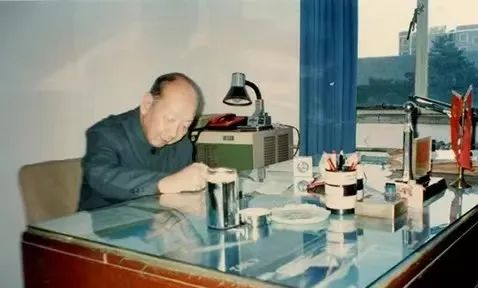

20世纪80年代黄纬禄在办公室

来源 | 中国科学家博物馆

梁守槃:海防导弹的“开拓者”

梁守槃将一生心血倾注于海防武器,让中国拥有了“御敌于千里之外”的海上盾牌。他带领团队攻克低空飞行、末段制导等难题,1984年,“鹰击八号”在国庆阅兵中亮相,被外媒惊呼为“中国飞鱼”,其性能远超法国同类导弹。梁守槃的“胆大”源于“艺高”。他精通航空、导弹多领域知识,常能从跨学科角度找到突破口。有人问他为何如此执着,他说:“国家的海岸线需要守护,我们不干,谁干?”。

工作中的梁守槃

来源 | 中国航天科工微信公众号

从“东方红一号”到“嫦娥探月”,从“神舟飞天”到“天问探火”,中国航天的每一步跨越,都是对“航天四老”最好的告慰。他们点燃的梦想,正激励着更多人奔赴星辰大海。他们播下的不仅是科技的种子,更是一种精神信仰——唯有以国为家、协同攻坚,方能铸就大国重器,挺直民族脊梁。

“航天四老”合影(从左至右依次为黄纬禄、任新民、屠守锷、梁守槃)

来源 | 共青团中央

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>