伉俪院士的家国情怀

上世纪50年代初,新中国成立伊始,百废待举,以钱学森为代表的中国留美学者不顾个人安危,纷纷踏上返回祖国的旅程。

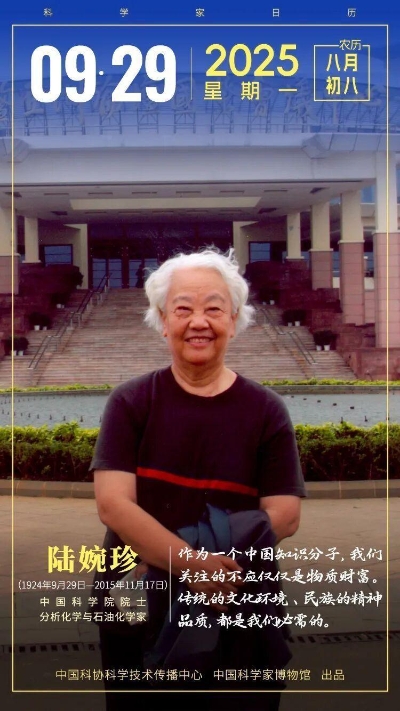

1955年,陆婉珍、闵恩泽夫妇也追随钱学森的脚步,从美国旧金山乘坐“威尔逊总统号”邮轮,几经辗转,回到祖国的怀抱。

8年前,怀揣着对科学的热情和对未来的憧憬,陆婉珍踏上赴美留学的旅程。她先后在伊利诺伊州立大学、俄亥俄州立大学和西北大学深造,攻读化学工程与分析化学专业。

1950年,陆婉珍与闵恩泽的婚纱照

来源|中国科学家博物馆

在美国8年的留学时光和工作经历,不仅让陆婉珍具备了扎实的化学分析基本功,也让她切身感受到,科学技术的进步一日千里。

临别之际,恩师和朋友们纷纷前来挽留。论生活条件,在美国,他们什么都有了,可金钱、地位、洋房、汽车对他们来说,只是过眼烟云。

“我们当时去美国就是为了学知识、学技术,没想过要留在那儿,跟我们一起赴美的许多同学也都是这样想的。”这份对国家的眷恋,早已深埋在陆婉珍心底。后来,闵恩泽、陆婉珍夫妇相继当选中国科学院院士,成就了一段伉俪院士的科坛佳话。

石油化工行业的“慧眼”

有人将陆婉珍称为“中国石油化工行业的一双‘慧眼’”,她最大的成就是建立了一大批石油产品的分析方法,尤其是在色谱分析、光谱分析方面取得了重要突破。

石油在炼制之前,必须先测出其中各种物质的含量,然后根据原油的性质进行科学开采或提炼,从而制成煤油、汽油、柴油等。分析是否准确,关系重大。

发展石油化工,必须要有分析测定,而进行分析测定,离不开大大小小、形形色色的仪器。这些仪器被叫做“石油化工的眼睛”,生产离不开这些“眼睛”,而曾经研发看管这些“眼睛”的,正是陆婉珍的那双“慧眼”。

在大庆炼油厂,至今依然流传着这样一个故事。

彼时,陆婉珍主持我国首套自行设计的催化重整工业装置的试车工作。尽管多项产品指标均符合要求,但二甲苯却总不达标。观察许久后,陆婉珍让技术人员用新安装的气相色谱仪重新做成分分离。拿到气相色谱图后,她很快发现问题所在——产品中混有汽油,肯定是生产装置有潜在漏点。

生产人员将信将疑,没想到仔细查找后,竟真的找到了漏油部位。很快,陆婉珍的名气传遍了大庆炼油厂。一提到她,人人都要赞叹一句:“陆总的‘眼睛’真厉害!”

1989年第三届石化色谱报告会期间与年轻色谱学者合影

来源|中国科学家博物馆

正是凭借着一双“慧眼”,陆婉珍创造了石化工业的一座座里程碑。在上世纪60年代初,世界上色谱技术刚一露头,陆婉珍便拿出了中国人自己的色谱仪。接着,在分析科技领域里她继续开拓,在石油化工科学研究院逐步建立了光谱、质谱、电子显微镜、差热、发射光谱、电化学、红外光谱、紫外光谱、核磁共振、x-射线衍射光谱、x-射线荧光光谱、原子吸收光谱、电子能谱、激光拉曼等各种化学、物理分析技术和手段,填补了一个个国内空白。

永不停歇的创新脚步

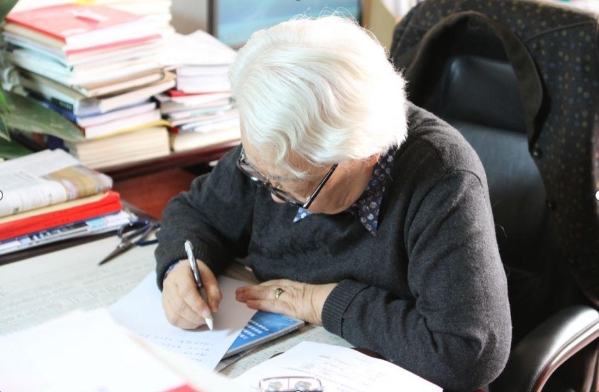

即使到了古稀之年,她依旧活跃在科技创新的前线。

近红外光谱技术是一种高效、非破坏性的分析方法,广泛应用于农业、食品、化工、医药等多个领域。尽管这项技术最初并不被看好,但凭借科学家的敏锐,陆婉珍对这一技术的广阔前景充满信心。

2011年,陆婉珍在办公室工作

来源|中国科学家博物馆

早在1994年,陆婉珍便决定组建近红外光谱研究团队。因为国内大多数人对这项技术不是很了解,反对声此起彼伏。

陆婉珍顶住了压力,她认为近红外光谱是一项极具发展和应用前景的技术,尤其是在石化分析领域。该技术省时、省钱又省人力,极有可能掀起一场分析效率的技术革命。

1981年,陆婉珍与最早培养的几位研究生合影(前排右2)

来源|中国科学家博物馆

事实证明她是对的。因为她的前瞻性和战略眼光,陆婉珍被业内公认为我国近红外光谱学科的创始人、我国近红外光谱技术的领路人。今天,许多给石化分析行业带来颠覆性改变的科技创新,都可以追溯到她的近红外光谱分析方法。

科学家说:

陆婉珍一生培养出了26位硕士、20位博士和5位博士后。她说:“仪器是我们的眼睛,人才是我们的中枢,哪一个都不能少。”

对于学术研究,陆婉珍常劝一些焦躁的年轻人:“要想成功,必须抛却功利心。不论做学问、做人,都不要太功利,不要太浮躁,要顺其自然,从点滴做起,功夫到了,自然会积涓流以成大海。”

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>