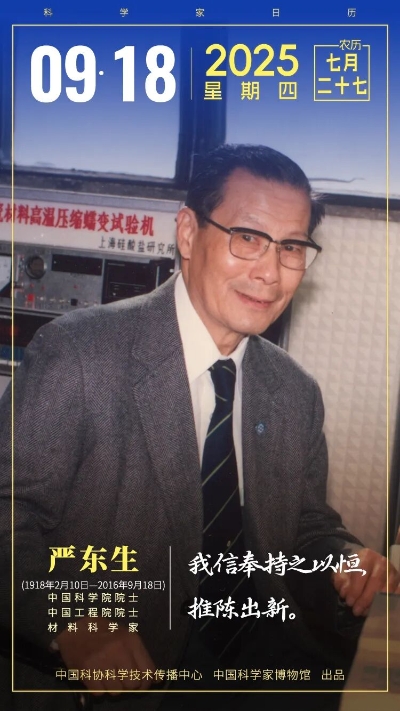

研究成果成为“神舟”飞船一项关键材料

1918年,严东生出身于书香门第。1949年,在美国伊利诺伊大学获陶瓷学博士学位后,他毅然放弃了国外安逸的生活和优越的科研条件,历经困苦,回到了祖国的怀抱,正式开启“科学救国”的漫漫人生路。

新中国百废待兴,其中钢铁工业、水泥工业等亟待发展,对其发展起决定性作用的耐火材料的研究迫在眉睫。严东生回国后,以耐火材料作为突破口,将西方先进材料科学理论与国内实际需要有机结合,组织制定了中国第一个耐火材料的生产、检验、测试标准,解决了包头钢铁高炉耐火材料技术难题。

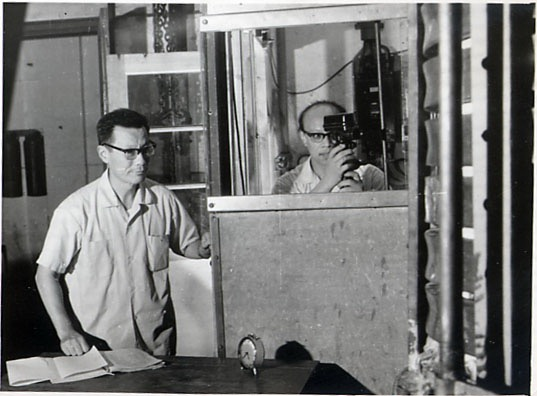

严东生(左)与郭景坤在实验

来源丨中国科学家博物馆

严东生研发的耐火材料广泛运用到了各个领域,其中包括“神舟”系列飞船。2013年6月11日,神舟十号飞船在酒泉发射成功。在这艘飞船上,有一个名为“天线窗”的部件,它具有优越的防热性能,确保了宇航员与地面指挥控制中心的通讯。这种独创的高温复相耐烧蚀复合材料,获得了1981年度国家重大发明奖一等奖。

严东生(右三)在实验室接受采访

来源丨中国科学家博物馆

与闪烁晶体的神奇“缘分”

2012年夏天,欧洲核子研究中心向全世界宣布,大型强子对撞机的CMS和ATLAS两个对撞点的实验显示,他们发现了一种新粒子,其特性与被称为“上帝粒子”的希格斯玻色子一致。而这个大型强子对撞机的CMS探测器上的PWO闪烁晶体,就是严东生率领团队取得的科研结晶。

其实早在1982年,在诺贝尔物理学奖获得者、著名高能实验物理学家丁肇中的邀请下,严东生便开始与欧洲核子研究中心合作,在多重严苛要求下成功研制出BGO晶体。

1994年,他们再次邀请严东生出马。但因为特殊时期的原因,2000年欧洲核子研究中心只与俄罗斯签订了供货协议。直到2003年底合作出现麻烦,才再次请求与严东生团队继续合作。这一次要求更加严苛,需要他们在2008年3月底之前提供全部晶体。

“这种形势下,我想到的是作为一个科学家的责任和使命。”严东生说,并以85岁高龄领导PWO晶体课题组进行攻关,甚至亲自跑到江苏昆山的原料生产厂一线,与大家沟通讨论提高原料质量的方案。

2004年,预生产的350根PWO晶体在欧洲核子中心及意大利、美国等地分别进行性能检测,结果显示,它们的发光量比俄罗斯提供的高20%~40%,综合性能更佳。

2008年9月20日,PWO晶体被正式运用在大型强子对撞机的CMS探测器上。2012年,正是这种奇妙的晶体,让欧洲核子研究中心“捕捉”到了“上帝粒子”的踪迹。

严东生(右一)与杨振宁等在人民大会堂国庆招待会

来源丨中国科学家博物馆

中国科学院的外交使者

严东生在搞科研的同时,也积极参与国际学术交流,为学术交流提供平台,为学术发展提供契机。因此除了材料科学家的身份外,严东生还是“中国科学院的外交使者”。他积极推动中国科学院与美国国家科学院、德国马普学会、法国科研中心等国外主要科学机构交流合作,为我国科研工作者接触国际前沿知识提供了渠道。

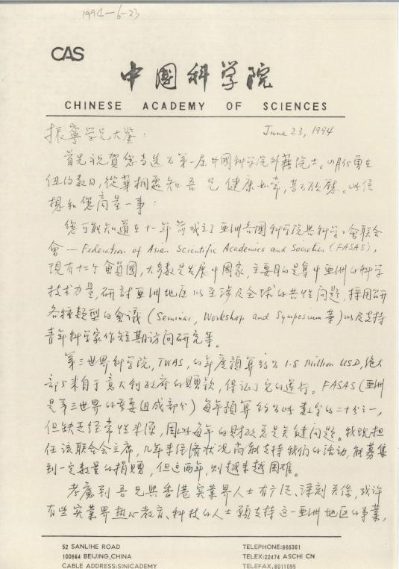

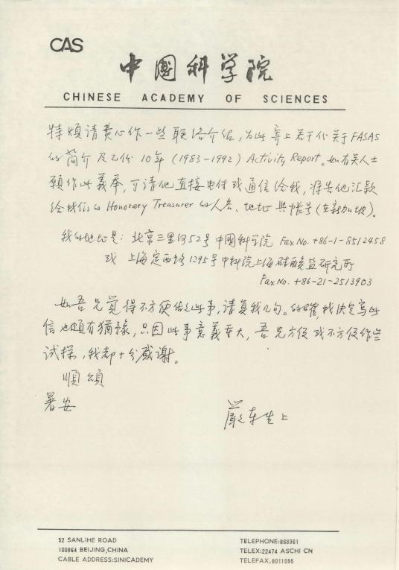

严东生致杨振宁的祝贺信

来源丨中国科学家博物馆

今天,中国科学家博物馆里还留存着严东生写给杨振宁的祝贺信。信中,严东生祝贺了杨振宁当选第一届中国科学院外籍院士。同时还提到,11年前成立的亚洲各国科学院暨科学工会联合会,因会员国都是发展中国家,每年财政缺乏稳定来源。严东生在担任该联合会主席期间,尚能募集到一定数量的捐赠支持他们的活动,但这两年越来越困难。因此他恳请杨振宁帮助联系香港实业界热心教育、科技人士,支持亚洲地区科学事业的发展。

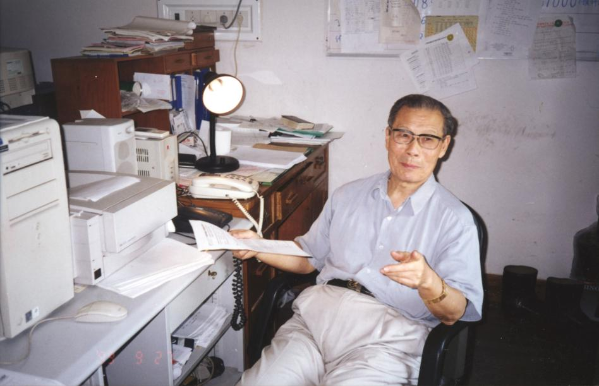

严东生工作照

来源丨中国科学家博物馆

严东生不仅自己在科学界“社交广泛”,他还鼓励青年科研人员“走出去”,参加各种国际学术会议,到国外进行合作研究。他说:“我们老一代人是我国科技事业的过桥板、铺路石,一定要带好年轻一代科技工作者。”

科学家说:

当荣耀加身时,严东生说“行百步者半九十。虽然我们已经完成了90%合作的任务,但是不要小看最后这10%,我们还有一半的路要走。”

严东生毕生都沉浸在材料科学研究里,他说:“在科研工作历程中,如果想要有所成就,就必须做到心中有国家有民族,还要有明确的目标。”

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>