1935年6月的一天,竺可桢来到泰山视察日观峰气象台的建设情况。他向一位气象台的年轻工作人员询问:“泰山下雨的时候刮什么风?”

这位年轻人工作不久,情况还不太熟悉,回答得有些含糊:“大概是西南风。”

竺可桢听后点了点头。“泰山是西南风下雨,可能是因为泰山海拔1500米,高空是西南风,下面是东北风,西南风爬到了东北风的上面,上升的过程中水汽凝结就下雨。”

随后,竺可桢勉励这位年轻人,希望他珍惜在泰山工作的机会。“山上的情形,地面的观测人员是不能领会到的。”当时,这位年轻人来到泰山日观峰气象台工作不到2个月。

这位年轻人亲历了中国近现代气象事业发展历程,被誉为中国“气象活字典”。他就是陈学溶。

陈学溶

来源丨中国科学家博物馆

师从竺可桢:开启气象之路

1916年,陈学溶出生在江苏南京一个贫困家庭,在好心人的帮助下读完初中和高中。窘迫的家庭情况,不允许他继续报考大学。

未来的路该怎么走,陈学溶心中一片茫然,他开始为生计彷徨焦虑。就在这时,他遇到了影响他一辈子的人——气象大师竺可桢。

有一天,陈学溶在报纸上看到了一则招生广告:中央研究院气象研究所举办的气象练习班拟招收学员,毕业后起始月薪40元。这个气象练习班正是竺可桢创立的。

1934年,在第三届气象练习班招考中,18岁的陈学溶名列榜首,被顺利录取,师从竺可桢学习气象学,从此开始了他的气象之路。

1935年毕业后,陈学溶被分配到泰山日观峰气象台工作。泰山上生活艰苦、寂寞,工作重复、繁琐,要求却十分严格,没有多少人愿意去那里工作。但陈学溶一干就是两年,专心进行气象观测、统计,做好每份报表,从没请过假。

此后,无论是随南京气象研究所迁往汉口、重庆工作,还是奉调至西安建立西安头等测候所,抑或在中国航空公司从事民航气象工作、在江苏省气象局从事天气业务管理以及农业气候区划工作,陈学溶总是一丝不苟、兢兢业业。

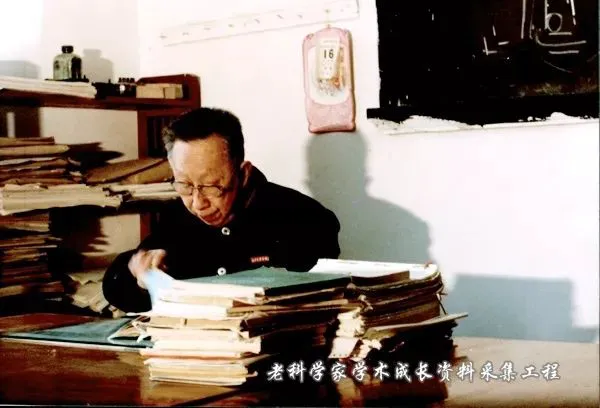

1987年10月16日陈学溶在南京气象学院办公室伏案工作

来源丨中国科学家博物馆

这样几十年如一日的认真和细致,让陈学溶为我国气象事业作出了很多开拓性的工作。

他开创了我国中小尺度天气分析的先河。原中央气象局副局长兼总工程师程纯枢认为,陈学溶关于1953年梅雨季节六月江淮地区和长江两岸的暴雨研究,是我国暴雨成因研究的开端,暴雨与中小尺度天气系统密切相关。

陈学溶制定了我国民航气象服务规范,由于这份规范内容比较详尽,切合实际,中国民用航空局多年来仍在执行其中的有关条文。

1984年,中国气象学会向陈学溶授予“从事气象工作五十年的前辈专家”。2004年,陈学溶被中国气象学会授予“气象科技贡献奖”。

研究竺可桢:99岁的“老义工”

1988年退休后,致力于中国近现代气象史研究,成了陈学溶晚年最主要的工作之一。2001年,《竺可桢全集》编纂工作正式启动。2002年,87岁高龄的陈学溶被《竺可桢全集》编委会聘为特邀校审。

2013年6月7日,陈学溶在南京家中校审《竺可桢全集》

来源丨中国科学家博物馆

《竺可桢全集》是名副其实的煌煌巨著,共24卷,约2000万字。陈学溶不顾年事已高,一心只想着为恩师再做些事,为气象事业再做些事。

这一干,就是13年。

他对“人、事、时、地、物”的考证非常精准,除亲历亲见外,考证务必求真求实。为了查找资料,他自己动手,为一个数据、一个典故、一个疑问,东翻西找,不查到确定答案,绝不罢休。

他一天最多的时间是坐在桌前台灯下,举着放大镜看书、看报、校对《竺可桢全集》。常常女儿喊他“吃饭了”,他会诧异地问:“又吃饭啦,怎么又到吃饭时间了?”

其实,1998年之后,陈老每隔两三年都要与病魔搏斗一番。2005年,他被查出结肠癌。知道自己的病情后,他坚决要求尽快动手术,“哪怕手术台上下不来,我自己负责!我只要两年时间,再给我两年时间,手上的事能做完,我就满足了!”

就这样,抱着强烈的意念,陈学溶积极配合治疗,身体刚一康复,就又投入《竺可桢全集》的审校工作中,最终出色完成了任务。

2014年,《竺可桢全集》24卷终于全部出齐。已经99岁的“老义工”陈学溶激动地说:“能为以后研究历史的人提供一部真实的史料,我心足矣!”

2016年,百岁气象老人陈学溶去世。

老科学家学术成长资料采集工程采集成员、著名军旅作家铁竹伟这样评价他:“纵看陈教授的人生经历,没有惊天动地的发明创造,却一步一个脚印,把平凡人的生活活到极致。他真像南京古城墙根的二月兰,每一朵谈不上国色天香,排成阵,连成片,形成花海,就自然生成了一道优雅独特的风景线。”

在《竺可桢全集》的腰封上有这样一句话:“历史因细节而生动,往事因亲历而鲜活”,这或许也是陈学溶百岁人生的真实写照。

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>