从零起步 铸造两弹之“心”

1960年,26岁的武胜从苏联留学归来,被分配到第二机械工业部北京第九研究所,肩负起第一颗原子弹核部件热处理的研制攻关任务。困难接踵而至:谁都没见过铀,既不知它的物理化学性能,更没有现成的热处理工艺,要进行工艺攻关,难度极大。“怎么办呢?”武胜和同事们给自己定下两条“铁律”:“第一条:反正是不能等,必须搞出来。第二条:土法上马。没有现成的东西,大家自己研究想办法。”

“什么不懂学什么,什么需要学什么。”于是,武胜从门捷列夫周期表里锕系元素的化学、物理性能学起,到铸造原理、真空系统,几乎把能找到的知识全学了一遍。那时正值困难时期,每人每月的口粮都是限量供给,许多人因长期营养不良而出现浮肿。领导十分心疼,下达了“宵禁”,但武胜和同事们常常“不自觉”地学习、工作到深夜。在大家的不懈努力下,第九研究所先后完成了原子弹理论设计和高浓缩铀的提炼工作。

1964年3月,武胜随团队奔赴青海221基地,参加被称为“草原大会战”的集中攻关。青藏高原平均海拔3200多米,高寒缺氧、风沙肆虐。就是在这样的环境中,武胜带领工艺组进行了数百次试验,创造性地采用螺旋管浇道技术与静水急冷法,攻克了核部件精密铸造成型中的多项技术难关,最终为中国第一颗原子弹爆炸试验提供了合格部件。

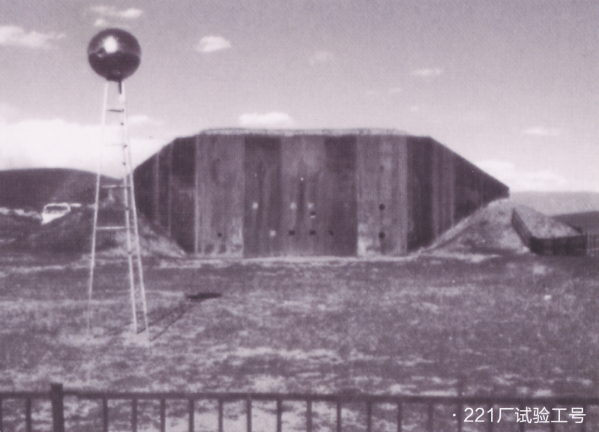

221爆轰试验场;1964-1969年,武胜曾在这里工作

来源丨中国科学家博物馆

“原子弹要有,氢弹也要快。”按照中央的决策部署,1964年10月,武胜承担了氢弹中氢(氘)化锂部件成型技术的攻关任务。这一次更是“从零起步”,武胜带领团队集思广益,在最短时间内进行了多路工艺探索,终于建立了部件成型工艺状态控制和安全实验系统,设计调整了部件成型工艺装置结构,攻下了部件成型的“卡脖子”难题,为中国第一颗氢弹爆炸试验提供了满足设计要求的部件。

十年磨砺 攻关国防装备之“基”

20世纪80年代中期,随着中国核事业的发展,新一代国防装备的研制被提上了日程。与两弹攻关在“一穷二白”中起步一样,新一代国防装备的研制也是“平地起高楼”。

作为承担核部件研制生产的总工程师,武胜要面对的首项挑战即是高性能铀合金部件的研制。要获得一种高强度、高塑性的结构材料,就必须解决熔炼、成型、加工、性能检测等一系列难题。为此,武胜根据研制要求,制定了实验方案,并组建了以多名技术骨干为核心的攻关团队,开始了长达十余年的“攻坚战”。

1986年,武胜(第一排左1)参加九院工作会合影

(编者注:1982年九所更名为核工业部第九研究院)

来源丨中国科学家博物馆

一位曾参与研制攻关的科研人员后来回忆道:“作为总工程师,武院士真是身体力行,经常到第一线。其实,他完全可以坐在办公室听我们汇报,但是不止一次,他亲自到实验现场来,也不要什么人陪,来了就和我们一块讨论、分析遇到的各种问题。”

最终,研制团队通过优选原料、改进熔炼坩埚和铸造模具表面涂层质量、创新制备方法等方式,并经过不同工艺的反复试验,使铀合金部件具备了优良的力学性能和抗腐蚀性,成功达到了当时的国际先进水平。

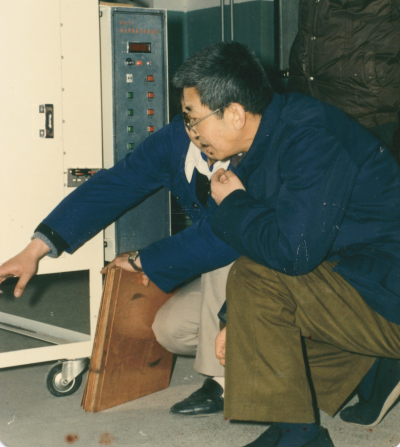

1991年,武胜在科研生产一线指导工作时留影

来源丨中国科学家博物馆

科研是武胜一生的挚爱。即使在八十多岁的高龄时,他对于科研的思索仍孜孜不倦。他的一位学生说:“我每次去看望他,他都会谈到科学技术问题,即使在他生病的时候,想的都是如何把我们的事业做得更好、更强大。”

科学家说:

在谈到自己的贡献时,武胜总是说:“老一辈的科学家隐姓埋名几十年,为我国核武器事业作出了巨大贡献,与他们相比,我还差得很远。”

武胜对年轻科研人员尤其是自己的学生要求甚严,强调最多的就是“学习”,他说:“做学问的态度首先是严谨,其次是眼光要放长远;不要盲目崇洋、崇拜国外专家,年轻人应该有自己的思考和创新。”

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>