原标题:笔墨紧随时代,丹心许党报国 | “笔鉴丹心——手稿中的中国科学家精神”主题展览在中国科技馆开幕

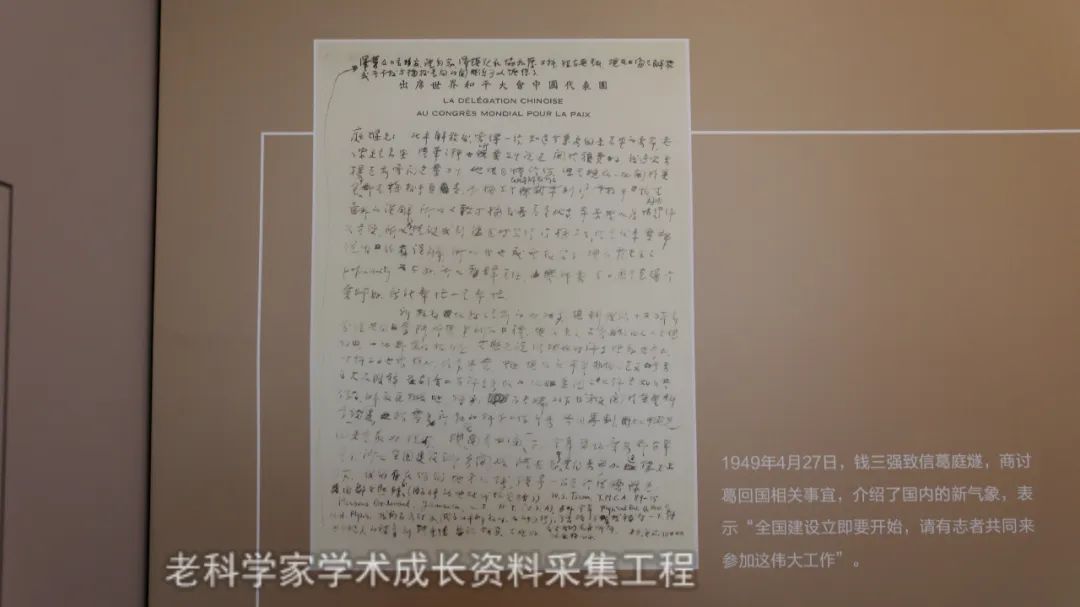

“当时,党中央希望钱学森尽快回国,但因联系不上他,只好写了一封信寄给在美国芝加哥工作的葛庭燧,请他代为转交。葛庭燧是当时留美科协的发起者之一,也是钱学森的连襟。正是由于这封信,促使了钱学森最终回国。”

9月15日上午,中国科学技术馆内,讲解员对着一件手稿侃侃而谈,向观众揭秘钱学森回国的始末。这件手稿正是出自“笔鉴丹心——手稿中的中国科学家精神”主题展。

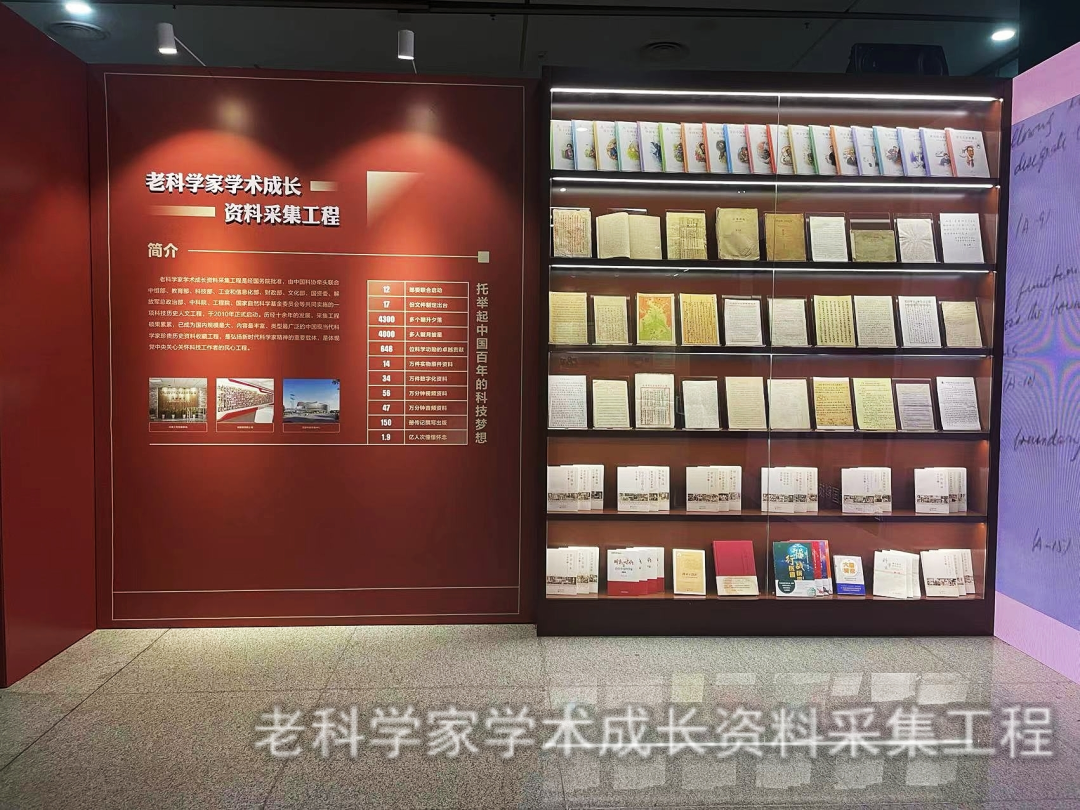

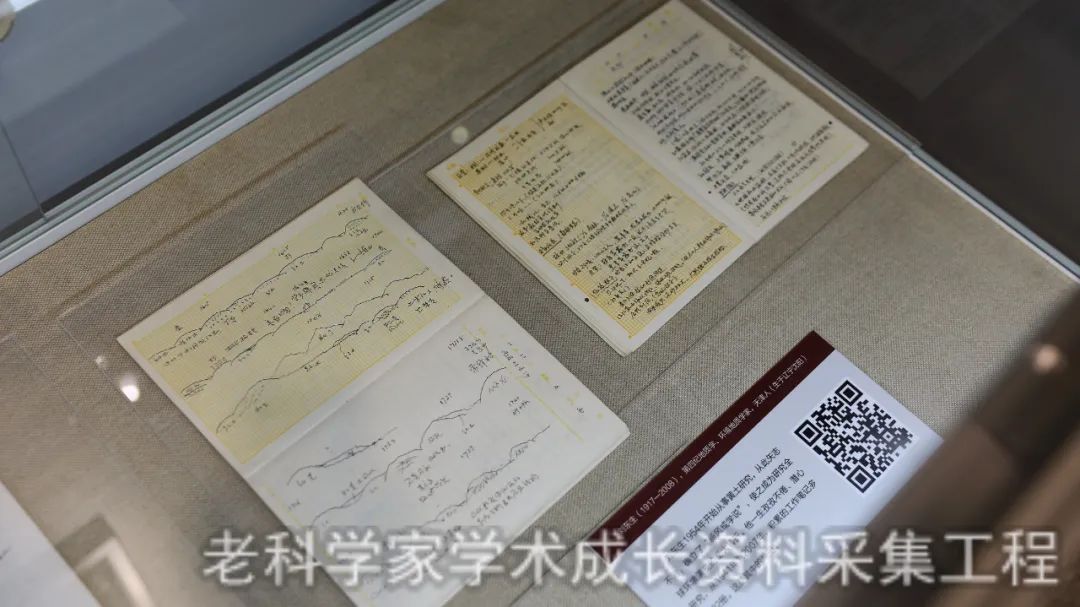

本次展览以老科学家学术成长资料采集工程的入藏资料为依托,从中优选了100多位科学家的学习笔记、科研手迹、书信手稿等珍贵资料公开展示,其中有近百余件手稿、照片是首次与社会公众见面。

本次展览以“情”为主题,以时间为线索,主体设计分为序厅、主展区、中岛展区、书画区四部分。其中主展区共分为七大篇章。

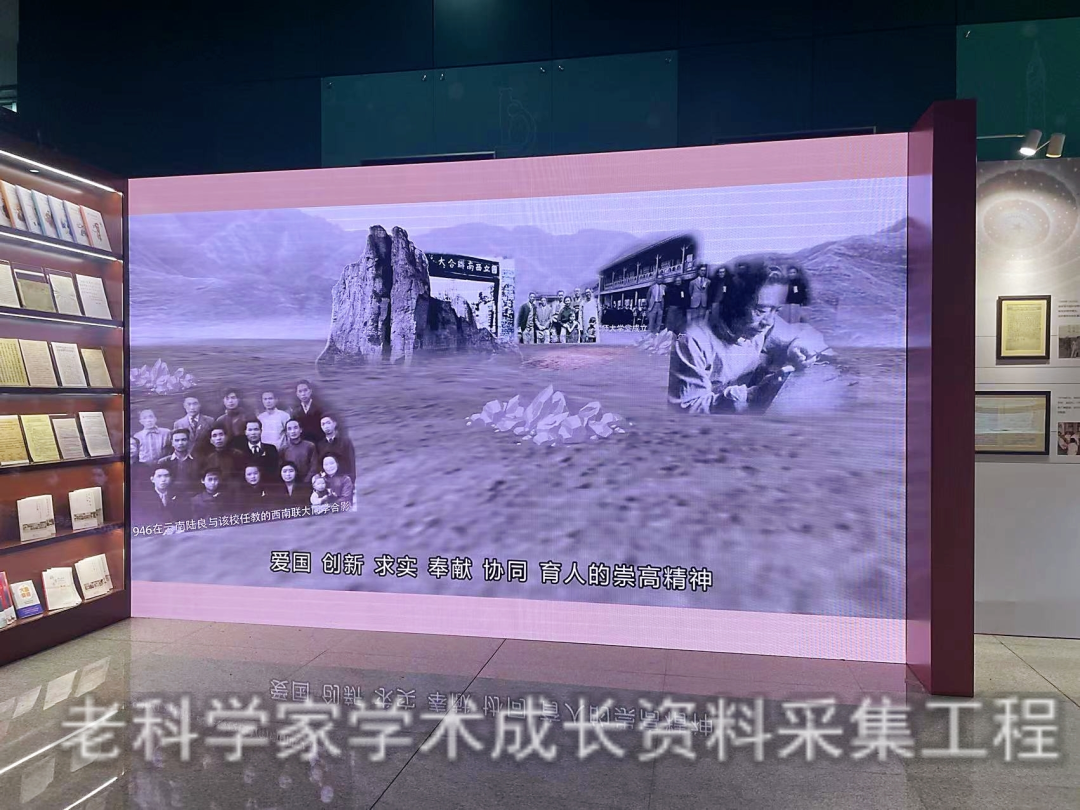

“众心向党”

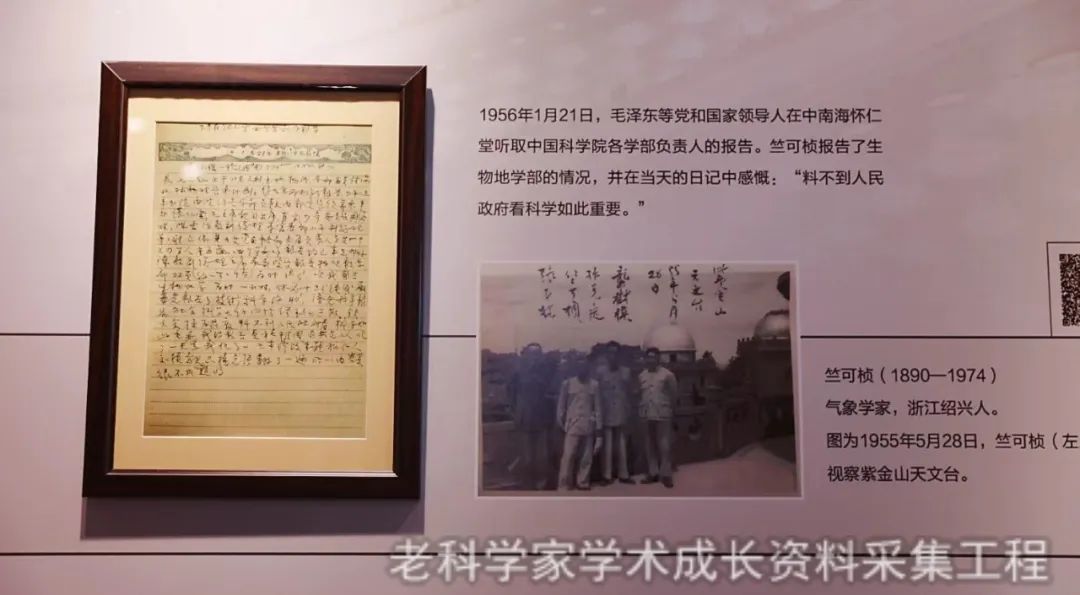

第一篇章“众心向党”主要展示中国共产党倡导科学、尊重知识,以及广大科技工作者众心向党。展项通过1956年中共中央在制定《1956~1967年科学技术发展远景规划》前夕的珍贵历史片段开展,以竺可桢的一页日记,展现新中国科技发展史上重大举措的诞生,以竺可桢本人的感悟展现党对科技、人才的重视。

“矢志报国”

第二篇章“矢志报国”,展示一代代中国科技工作者心有大我,积极投身科学救国、科技报国、科教兴国、科技强国事业,勇做中国科技发展的铺路人,新时代伟大中国梦的筑梦人。以建国前后留学生归国的感人故事为背景,所选展品为“归国潮”留学生们的书信。在信件中,钱三强向葛庭燧介绍了国内的新气象,发出“全国建设立即要开始,请有志者共同来参加这伟大工作”的号召;郑哲敏绕道欧洲回国,向父亲讲述了和美国移民局努力交涉的经历;而留美中国科技工作者协会常务理事丁儆的《留美科协记事》中记录了这场声势浩大,历时十余载的轰轰烈烈归国往事。一封封信件里,他们对祖国科技事业发展的思考,以及奔赴回国的决心和深情跃然纸上。

“心系民生”

第三篇章“心系民生”展示了在解决重大民生问题的背后,是中国科学家的艰辛和坚持。内科血液学专家、肿瘤专家王振义的手稿里详细记录了白血病的分类。王振义不仅通过研发技术让这种曾被视作最凶险白血病的疾病成为世界上第一个可被治愈的白血病。他还放弃申请这项专利,让这盒“救命药”维持住了低价,还被纳入了医保的范畴。

“求真探源”

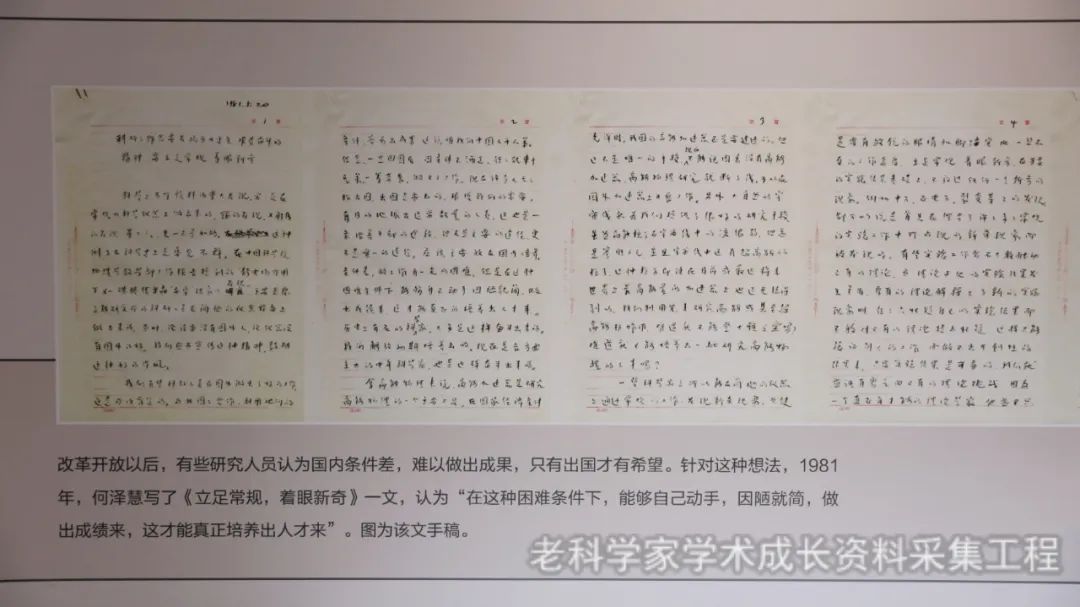

第四篇章“求真探源”,以中国第一代航天人陈敬熊和中国核物理学家何泽慧的珍贵手迹展示了我国优秀科技工作者创新求实的精神。

“扬善塑美” “纸短情长”

第五篇章“扬善塑美”展示了王文采、吴良镛、程天民的书画,第六篇章“纸短情长”则展示了冯端的诗篇、秉志的书信。这两篇章以更开阔的视角展现中国科学家深明大义的赤子之心和丰富深厚的人文素养,扬科学之至善、塑人文之至美。

图为中国科学院武汉病毒研究所的画作

“启航新程”

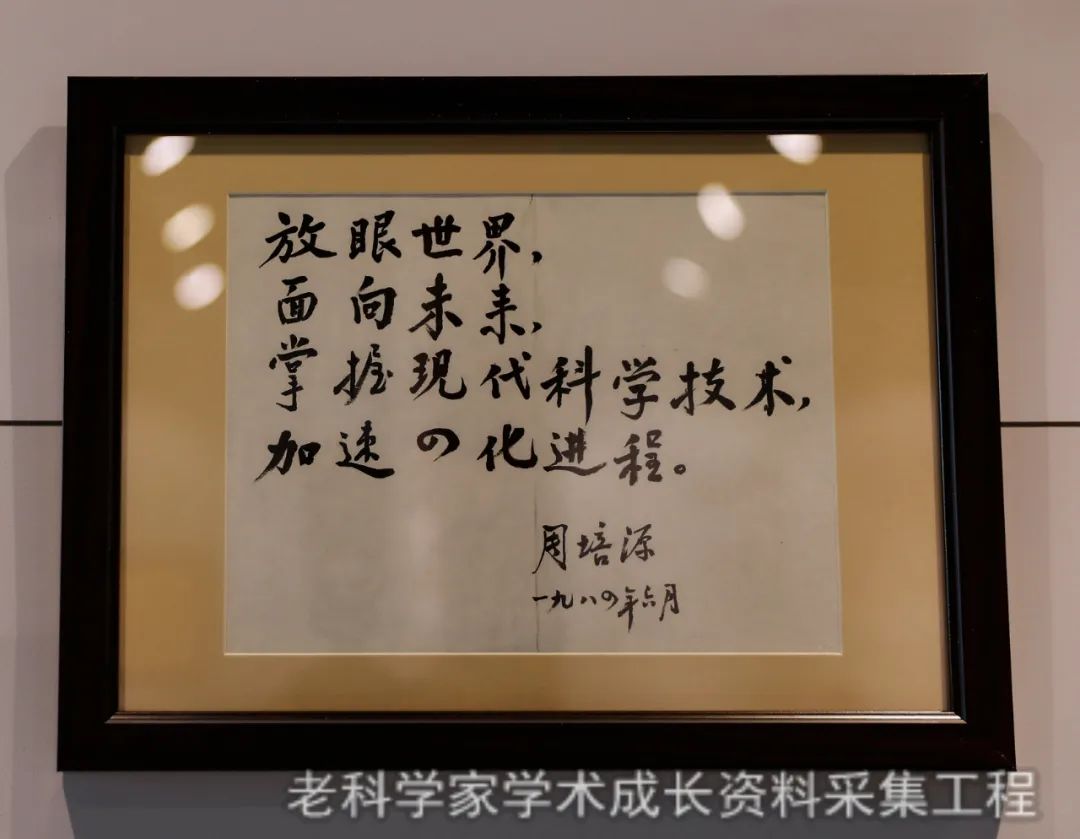

第七篇章“启航新程”主要展示十八大以来,广大科技工作者紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,大力弘扬科学家精神,攻坚克难、勇攀高峰,勇当高水平科技自立自强的排头兵,为建设世界科技强国不懈奋斗。展项呈现了这一事例:在北京大学120周年校庆、计算机科学技术系成立40周年庆祝大会上,微电子学家王阳元讲话《大国崛起和人才培养》,针对芯片问题,他说:“我们不攻克这个难关死不瞑目,人家卡我们的脖子,我必须得把这个问题解决掉。这种国家最需要的时刻,正是我们科学家们献身报国的最好时机。”

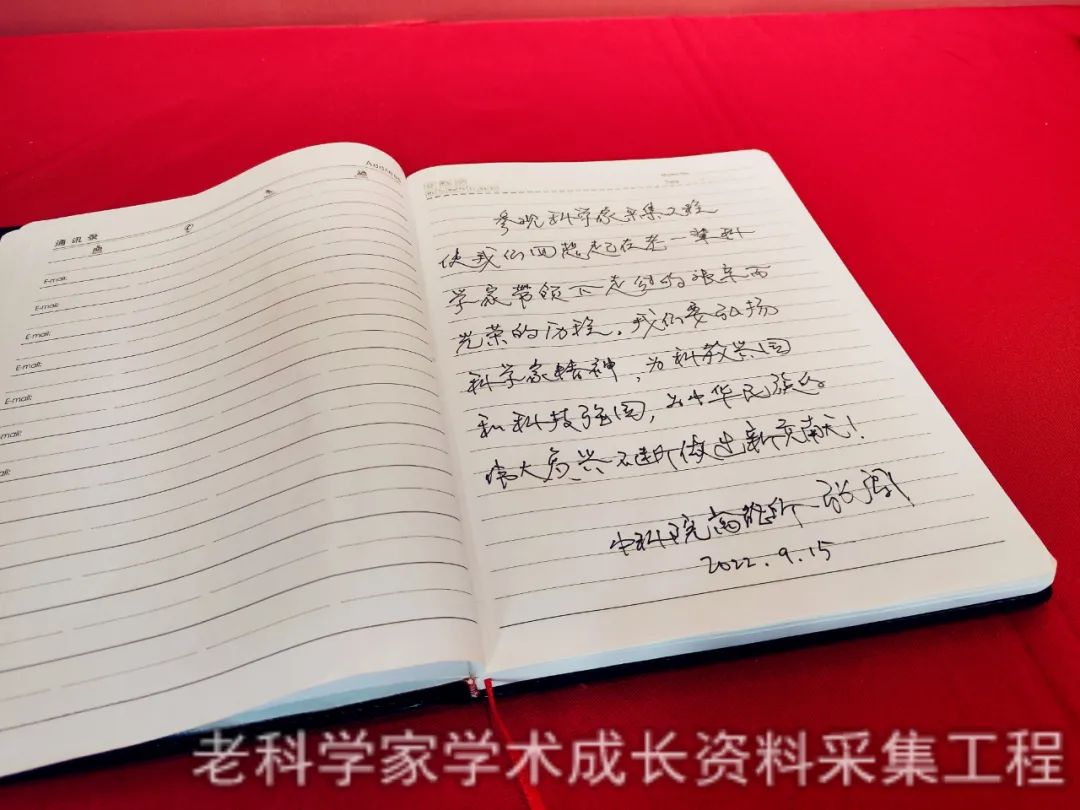

来自中国科学院高能物理研究所的张闯教授,参观后提笔留言道,“我们要弘扬科学家精神,为科教兴国和科技强国,为中华民族的伟大复兴不断做出新贡献!”平淡质朴的话语出自一位老科学家之手,字迹苍劲,笔力透纸,感人肺腑。

该展览由中国科协主办,中国科协宣传文化部、中国科协创新战略研究院、中国科协科技传播中心承办,中国海镁(北京)科技有限公司协办。展览有三大特点:一是切入角度独特,将历史时间与中国科学家精神缠绕交错、齐头并进,综合体现中国科学家的感人至深的爱国爱党情怀。二是实物资源丰富,展示了大量的科学家珍贵照片、手稿、书信。三是特别设立的“两弹一星”主题,展示了在“两弹”研制过程中,一大批老科学家奋力拼搏、无私奉献,用热血和汗水在中国国防建设史上写下的光辉篇章。

文:采集工程项目办公室/中国科协创新战略研究院

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>