少年勤学,青年担纲,既然造不了飞机,那便成为为飞机保驾护航的人,于是,他将一生奉献给了气象科学研究和高等气象教育事业,他便是我国著名的气象学家和气象教育家黄士松先生。

黄士松先生

黄士松,于1920年出生于浙江省金华市。1937年,抗日战争爆发,听着不时传来的警报声,看着在金华城上空肆无忌惮盘旋的日寇飞机,黄士松萌生了要为自己的祖国造飞机的想法,在高中毕业后如愿考进了位于重庆的国立中央大学航空工程系。

然而,在第二学期,黄士松在画图作业时被笔尖刺破了手指,小伤口迟迟不好,最后引起严重感染。一双不方便操作机械的手,让黄士松情绪非常低落。在同乡蒋幼斋的劝说下,他回忆起自己幼年放风筝时因风大而把风筝吹走的情形,“放风筝还要看天气情况,同样,技术再高超的航空师也必须依赖气象预报。”因此,他决心转学气象专业,从此一生和气象结缘。

就读中央大学期间同学合影(自左至右:顾震潮、陶诗言、黄士松、陈其恭)

20世纪20到30年代,挪威学派提出了著名的极锋学说,气团和锋面研究成为当时世界气象研究热点。为了通过分析气团的属性来确定季风的发生发展,黄士松和他的恩师针对如何追寻气团水平运动的踪迹这一问题进行讨论,最终确定采用湿球位温来代表气团属性。为了画出一张张等温湿球位温线图,黄士松历时7个多月计算出3780个数据,庞大的工作量耗时耗神,但他乐此不疲,最终写出《中国夏季风之进退》的重要论文,表明夏季风输送的是热带海洋气团和赤道海洋气团,冬季风则是极地大陆气团活动造成的。这一结论对正确认识我国气候有着很大帮助。

他在副热带高压变动规律、大气环流形成机理、暴雨台风灾害性天气过程以及东亚夏季风体系结构等诸多领域进行了开创性研究,成果卓著,享誉海内外。他提出的许多新理论、新观点,具有重大学术与实践指导意义,为丰富天气、气候动力学内容及提高我国天气预报和气候预测水平作出了重要贡献。先后主持完成多项国家科研项目,尤其是对副热带高压开拓性、系统性的研究成果曾荣获全国科学大会奖和国家自然科学奖,成为我国的现代气象学奠基人之一。

作为气象学高等教育事业工作者,黄士松先生为我国培养了大批优秀人才。除了书本教学,黄士松还非常重视天气预报实践,从南京大学天气预报台的建立,到学生天气实习的教学大纲和教学内容的制定,再到带领学生到校外气象台站进行实习,每个环节他都非常用心,有效提高了学生们的实际动手能力和预报水平。

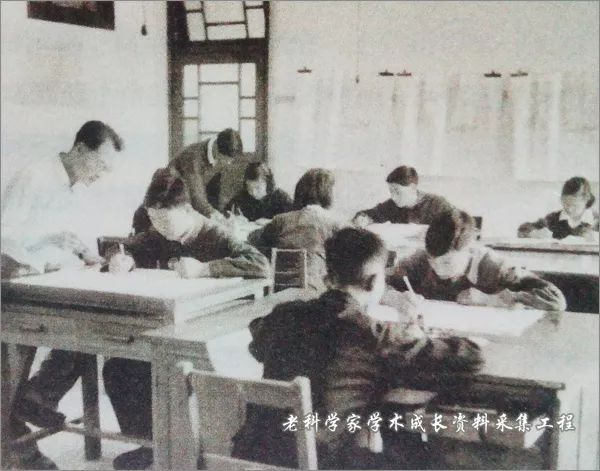

黄士松指导学生画天气图

在担任南京大学气象系系主任期间,他十分注意提高教师的素质,他针对中青年教师的特点安排教学和科研任务,设法争取出国机会并鼓励他们吸收国外先进知识。由于他在高等教育事业上的突出成绩,1991年获国务院颁发的“为发展我国高等教育作出突出贡献”证书与政府特殊津贴。

与青年教师一起研究问题(左起伍荣生、黄士松、包澄澜、余志豪)

黄士松先生把自己的一生都献给了风的事业,为我国气象事业作出了杰出的贡献。虽然他已经驾风而去,但他对气象学的研究成果将永远留在一代代科研人的心中,他高尚的人品、精彩的人生也为后人树立了杰出的典范。

为真实全面展现新中国科技发展历史,收集保存反映老科学家学术成长经历的宝贵资料,特邀请您向采集工程捐献传记、证书、信件、手稿、著作等学术成长过程相关的各类资料。2021年采集工程项目申报现已启动,火热报名中!

详情>